今日の記事は、Medical Tribuneという医療者向けサイトの、2022年10月25日掲載のこの記事からお話をさせて頂きます。

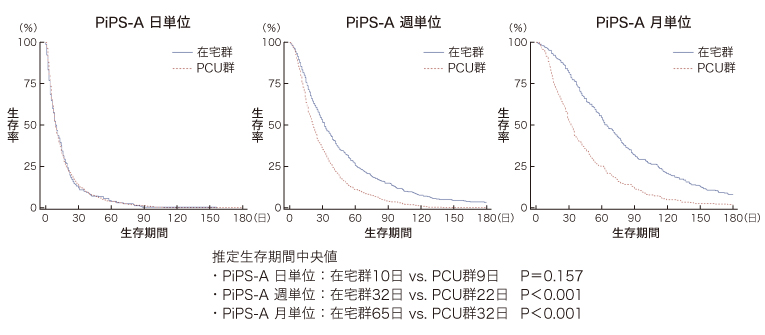

結論から言うと、在宅でケアを受けた方が緩和ケア病棟(以下、Palliative Care Unitの略称PCUを用います)でケアを受けた患者さんよりも長生きの傾向があり、予測される生存期間が長い人ほどこの傾向が顕著だった、というものです。

記事は、登録した人でないと読めないですが、一応リンクを貼っておきます。

この記事は、Cancerという雑誌に掲載された、日本の研究をもとにして書かれています。それでは少し詳しく内容を紹介し、解説を加えたいと思います。

研究の詳細

調査の場所は日本です。2012年から2014年にかけて行われたふたつの研究を組み合わせて評価した、多施設前向きコホート研究です。

前向きコホート研究では、「ある危険因子にさらされた者が、将来的にどのような病態になるのかを追跡調査する」という研究方法で、分かりやすく言えば時間と手間がかかる分、ある程度信頼出来る結果が出やすい方法です。

研究方法は、以下の通りです。

1.内訳 在宅群 988人 PCU群 1890人

2.平均年齢は在宅群が72.8歳、PCU群が72.4歳(有意差なし)

3.予後予測はPiPS-Aというツールを使用

4.同等の予後が予測されるグループ同士で比較

以上を、症状や治療内容などの背景因子で生存期間を調整した上で、Kaplan-Meier法を用いて比較しています。

色々ややこしい言葉が出て来ましたが、「実は在宅群は軽症者ばかりでした」などということでは比較の意味がないため、「在宅」と「PCU」という場所以外の条件をなるべく揃えて比較しましたよ、という程度の理解で結構です。

PiPS-Aは、(Prognosis in Palliative care Study predictor)-Aの略です。緩和ケアでは、いくつかの予後を予測するツールがあり、だいたい70%程度の精度があると言われています。たとえば病院に搬送するのか、抗生剤や輸液などの治療を行うのかといった判断の参考にすることがあります。

調査の結果は…

まず、事前の予想された予後が「日単位」であったグループでは、

在宅群…10日 PCU群…9日

在宅の方が1日長いですが、これは統計学的には同等とみなされました。

次に、事前の予想が「週単位」であったグループは、

在宅群…32日 PCU群…22日

ここで既に、はっきりした差が出ました。もちろん統計学的に有意でしたが、約1.5倍ですからかなり違います。

最後に、事前の予想が「月単位」であったグループはどうでしょうか?

在宅群…65日 PCU群…32日

驚いたことに、自宅で過ごす患者さんは生存期間が2倍だったというのです。

考察

もちろん今回の調査で決定的な何かが言えるわけではありません。

PCUでは在宅と比べて、慣れたスタッフの介護が受けられ、より多くの医療が提供され、患者さんはより長生き出来るのではないか、と考えるのが一般的だと思います。

患者さんも、家族も、また私のようにこの調査結果を初めて聞いた医療者も、きっとそう思うでしょう。

なぜ、自宅のほうが患者さんは長生きだったのでしょう。もし、ご意見があったら教えていただきたいのですが、私には「居場所」があり、そこにいるという心理的効果以外は思いつかないのです。

想像ですが、不安や緊張あるいは抑うつが軽減され、より良く眠れ、食欲が保たれ、せん妄がより少ないなどの理由により寿命が延びたのではないでしょうか。それだけで、これだけ差が生まれるというのは正直驚きましたが…。

今回のような研究は意外にも初めてのようです。同様の調査が繰り返されれば、もっとはっきりしたことが分かるかもしれません。

ただ、ひとつ注意すべき点があるとすれば、今回の調査で比較されているのは、あくまでPCU(緩和ケア病棟)であるということです。PCUでは、延命に当たる治療は差し控えられるので、一般の病棟と比べるとまた違う結果だったのではないかと思います。

まとめ

住み慣れた我が家で過ごすことは、患者さんの幸福のみならず、寿命も長くなることを示す調査があります。今回は、その内容の紹介でした。

最後に、私は何がなんでも在宅が良いという在宅至上主義ではありません。人により在宅の価値や意味合いは変わります。施設や病院も良いところ、悪いところが両方ありますし、たまたま救急搬送や入院中に患者さんが亡くなるということも、いくらでもあると思います。

療養場所を決める、ひとつの参考にしていただければと思います。最後に、よろしければこんな記事も合わせてお読みください。

コメント